연명의료 거부 의향서 작성 후 철회하는 사람들

연명의료 거부 의향서 작성 후 철회하는 사람들

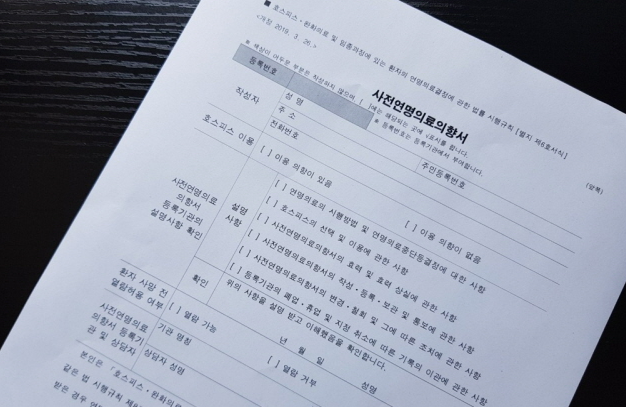

무의미한 연명의료를 거부하겠다는 사람들이 230만 명을 넘어섰다.

그런데 이러한 의사를 밝혀둔 사전연명의료의향서를 철회하는 사례도 덩달아 증가하고 있다.

최근 국민일보가 보건복지부로부터 입수한 ‘사전연명의료의향서 철회 현황’ 자료에 따르면 의향서를 제출했다가

철회한 건수는 2020년 469건에서 지난해 925건으로 3년 만에 배 가까이 늘었다.

누적 통계로 보면 2019년 501건이던 철회 건수가 지난해 말에는 3241건으로 늘었다.

연명의료를 거부했던 이들이 마음을 돌리는 가장 큰 이유로 가족과의 갈등이 꼽힌다.

끝까지 치료를 포기하지 않는 게 효도라고 여기는 가족 손에 이끌려 사전연명의료의향서를 철회하는 사람들이 많기 때문이다.

이외에 죽음에 대한 두려움이나 삶에 대한 정리 부족 등이 영향을 끼쳤을 수 있다. 다만 철회 건수는 전체 의향서 작성 건수의 0.01에서 0.02% 수준에 그친다.

진짜 문제는 사전연명의료의향서를 통해 밝혀둔 연명의료 거부 의사가 실제 의료현장에서는 반영되지 않는다는 점이다.

연명의료가 중단되려면 두 가지가 필요하다. 연명의료를 거부한다는 환자의 의사 표시와 함께 이 환자가 ‘임종 과정’에 있다는 2명 이상 의료진의 판단이다.

법에서 규정한 임종 과정은 의학적으로 회생 가능성이 없고, 치료를 받더라도 회복되지 않으며, 급속도로 증상이 악화돼 사망이 임박한 상태를 뜻한다.

그런데 실제 의료현장에서 임종 과정을 가려내는 일이 쉬운 건 아니다.

혈압, 산소 포화도, 환자의 의식 등 몇 가지 질환의 임종 과정을 판단하는 기준이 있지만 상황, 환자마다 너무 다르다.

약의 효과로 혈압만 올라도 임종 과정이라 보기 어려워진다.

의료진이 적극적으로 임종 과정이라 판단을 내리는 것도 어렵다. 법 위반 소지가 있어서다. 우리나라는 치료 거부권이 인정되지 않는다.

임종 과정이 아닌 환자의 연명의료를 중단하면 고소당할 여지가 있다.

그 결과, 말기 암으로 의식을 잃었지만 체온, 호흡, 맥박 등 활력 징후가 어느 정도 유지되는 환자는 연명의료를 받는다.

현행 연명의료결정법은 임종 시점을 수일 앞당기는 데 그칠 뿐이다.

지난해 10월, 남인순 더불어민주당 의원도 “의료현장에서 말기와 임종기의 구분과 판단의 어려움에 대한 의견이 제기되고 있다”며

“연명의료 중단 등 결정 및 이행의 과정을 말기로 확대함으로써 환자가 충분한 숙고 기간을 갖고 스스로 결정할 수 있도록 개선해 입법 취지를 강화할 필요가 있다”고 밝힌 바 있다.

다행히 지난달, 보건복지부는 국가호스피스연명의료위원회를 열어 ‘제2차 호스피스·연명의료 종합계획(2024~2028년)’

을 심의·의결하고 연명의료 중단 시기를 ‘임종기’에서 ‘말기’로 조정하는 것에 대한 사회적 논의를 시작하겠다고 밝혔다.

복지부는 임종에 임박해 연명의료를 중단하는 경우가 많다 보니 연명의료 결정 제도 도입 취지를 살리지 못한다는 의료 현장의 의견을 반영한 조치라는 입장이다.